要实现农村经济的振兴,关键是人才。为农村培养一批“留得住、用得上、懂科技、善经营”的技术和管理型“乡村大学生”,我市“一村一名大学生”人才培养工程于2012年启动,着力破解“选人难、留人难”问题,让本土人才扎根家乡、服务家乡。

记者从安徽安庆技师学院安徽农业大学安庆函授站了解到,自2013年招收第一届“村大学员”以来,该函授站10年共培养了2718人乡村大学生,这些“村大学员”,大多数仍然扎根在农村工作第一线。农技人员、种养大户、致富带头人、村两委干部, 一大批高素质农村实用人才从这里走出,成为建设美丽乡村的骨干力量,为安庆各县 (市) 区脱贫攻坚、乡村振兴战略的实施做出了贡献。

黄时满:弃高薪回农村 带领群众致富

2014年,在广东打拼的黄时满放弃三四十万元的年收入,在家乡的号召下,回到望江县赛口镇金堤村担任村干。此后,产业发展、环境整治、疫情防控……黄时满“肩挑”村里的各项工作,带领乡亲们一起踏实苦干。

金堤村位于赛口镇中心,总面积8600亩,全村总户数956户、4136人。长期以来,这里大部分农村青年外流,村干部年龄偏大、带富能力不强,这严重制约当地农村经济社会发展。

任职初期,面对村里各项复杂工作,黄时满深感相关知识储备的不足。2018年,他参加“一村一名大学生”人才培养工程,希望通过再学习进一步提高自己。

“我们班的同学大多都是村干部,大家经常在一起互相交流,共同探讨乡村发展。”谈起在安徽安庆技师学院安农大安庆函授站学习的经历,黄时满津津乐道,“我在学校学习的是农业技术管理专业,其中包括农林经济学、市场营销学、财务管理等课程。这些课程拓展了我的知识面,提升了我的专业水平,让我在乡村治理工作中更加得心应手。”

产业是乡村的振兴的基石。在黄时满的带领下,近年来,金堤村发挥自身优势,因地制宜,产业发展呈现一片好光景。

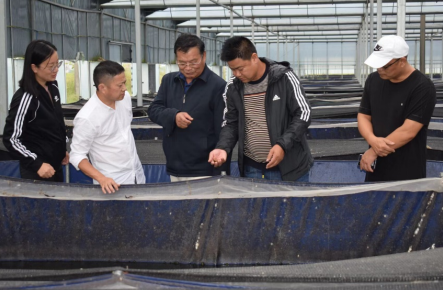

走进金堤村水蛭养殖基地,一口口长方形水池整齐排列,水下一条条“软黄金”缓慢蠕动。如今,这个年产量2吨,年收入近400万元,每年为村集体经济增收15万元的养殖基地已经成为当地发展特色产业,实现产业升级的样板。

一开始,水蛭的销售渠道仅为收购商上门收购,这样一公斤水蛭的售价为1300元左右每公斤,并常常遇到收购商压低价格的情况。近年来,黄时满在学校接触到相关电商课程后,将学习成果带回到村里。他积极拓展水蛭销售渠道,打通电商通道,成功将水蛭卖到了一公斤2500元左右,价格翻了一番。“如今,我们依托基地在周边发展更多的水蛭养殖户,形成以点带面的养殖模式,让更多人致富增收。”黄时满说。

“除了学习理论知识,还要注重在实践中的运用。”黄时满牢记老师的话。任职之初,要经常面对村民在农业生产方面遇到的问题,为了与村民“感同身受”,黄时满流转了村里的180亩土地,并试种起了水稻。农忙时节,总能看到他和其他村民一起待在田间地头,查看农作物长势,解决遇到的困难。渐渐地,他也从一个农业‘小白’成为了土专家。

“百姓无小事。”黄时满说,“农业生产很辛苦,只有自己亲身实践,才能体会我们农民的不易,这也让我更加坚定了为群众解决好每一件小事的信念。”

金堤村养殖基地,黄时满(右二)向参观者介绍水蛭养殖情况

程斌:产业发展的带头人 乡村振兴的排头兵

8月6日,在桐城市龙腾街道新桥村生猪养殖基地内,一头头小猪正在欢快地吃食。近年来,生猪养殖已发展成为该村支柱性产业,目前,基地每年能向社会提供优质商品猪3万余头,这不仅稳定了当地猪肉市场,同时也带动了周边1000多户农户发展养殖业,促进了农民增收。

这一切,43岁的基地负责人程斌功不可没。程斌是“土生土长”的新桥村人,高中毕业后,他便前往上海打工。2000年,程斌怀揣着一颗赤子反哺之心,毅然返乡当起了“养猪倌”。随着养殖规不断扩大,程斌逐渐成为当地产业发展带头人。2010年,在新桥村群众的一致推举下,程斌光荣地当选为新桥村党总支书记。

“刚到村里任职时,工作上有些不适应,也缺乏主动思考。”程斌说,“一些老村干经常跟我谈心,提醒我年轻人总要成长成熟,要不断学习,努力提高本领。”

2013年,程斌参加“一村一名大学生”人才培养工程,开始更加系统地学习农业管理相关知识。“学校通过线上、线下相结合的教学方式,让我们开拓眼界,掌握要领。记得一次在学校的组织下,我们到六安市金寨县参观当地食用菌产业,当地标准化规模化精细化的特色现代农业发展令大家印象深刻,受益匪浅。”程斌说。

很快,程斌将课堂学到的理论付诸于实践。当时当地生猪养殖市场还未完善,养殖户们饲料喂养也毫无章法,这导致同批次生猪大小参差不齐,给销售造成较大困扰。对此,程斌购进饲料加工设备,为养殖户们统一加工饲料,统一提供二元种猪、三元仔猪,统一按照防疫计划派技术员上门为生猪免疫。同时,程斌还多方联系了各家屠宰厂,签订购销合同,提高了0.2至0.3元每公斤的售价,让农户得到了更多实惠。

除了生猪养殖,如今,新桥村大棚蔬菜、水稻制种等产业也展现勃勃生机,呈现出产业兴旺遍地开花的景象。“我刚到村里时,村集体经济不足5万元,每年连支付村干的工资都成了问题。”程斌感叹说,十多年过去了,村里发生了翻天覆地的变化,“现在村集体经济收入已经突破了50万元,村集体固定资产超过1000万元。”

肖瑶:扎根基层 用脚步丈量青春

在望江县杨湾镇丰大村,此前,村两委平均年龄50岁,电脑、微信等工具的不熟练给村日常工作带来困扰。2019年,“90后”大学生肖瑶的到来改变了这一局面。肖瑶不仅积极参与到组织、宣传等日常工作中,还承担了网上办公、材料收集及报送工作。

丰大村交通条件落后、基础 设施薄弱,当时是全县9个深度贫 困村之一。肖瑶虽然勤学习、肯吃苦,但是农村工作千头万绪,加上她专科学的是英语专业,对农村工作业务不熟悉,初到村委会 还是有点无所适从。

为了尽快掌握农业农村方面的知识,2020年,肖瑶专升本时果断选择了“一村一名大学生”人才培养工程,报考了农林经济管理专业。“希望通过学习,进一步提升自己的能力,让自己在工作中更加得心应手。”肖瑶说。 这两年学到的知识,使肖瑶干起本职工作来更加得心应手了。她不仅获得了“优秀共产党员”、“优秀扶贫工作者”、“优秀扶贫信息员”等荣誉称号,还被选为村两委班子成员。在她的影响下,丰大村很多在外打拼的年轻人也陆续回到村里,参与家乡建 设。今年村“两委”换届后,丰大村8个村干部中有4个90后,成为该村创业发展的核心力量。 明年就要毕业了,她希望抓紧最后一年的学习时光,尽可能 多学一点专业知识,将来能更好地为乡亲们服务。她说这几年丰大村村庄面貌已焕然一新,宽敞平整的环村路如玉带串起家家户户,一排排别致的农家小屋安静 地坐落青山绿水掩映之中,新建的休闲广场中央亭台楼阁、小桥流水非常美丽;光伏、稻虾连作、大棚蔬菜、草莓基地等各项产业也齐头并进,发展得有声有色。去年村集体经济收入达到82万余元。她说希望和其他村干一起, 把家乡建设的更好,自己现在幸福感满满。

“其实,幸福就是一种感觉, 我感觉我能帮助更多老百姓过上更美好的生活,就是幸福。我也青春无悔!”肖瑶说。

您现在的位置:

您现在的位置:

皖公网安备

34082502000031号

皖公网安备

34082502000031号